目次

- DX とは何か

- DX の定義とその重要性

- DX と IT 化の違い

- DX が業界全体に及ぼす影響

- 中小企業における DX 推進の現状

- 中小企業の企業景況は好調に推移

- 中小企業における DX の重要性・必要性

- 競争力を維持するための DX

- 中小企業における DX の利点と可能性

- 業務効率化による人材不足対策やコストカットにつながる

- デジタルサービス販売によるマーケットの拡大

- DXセレクションとは?

- DX セレクションから見る中小企業の DX 成功事例

- 【グランプリ】株式会社フジワラテクノアート(醸造機械・食品機械・バイオ関連機器製造業/岡山県岡山市)

- 【準グランプリ】株式会社土屋合成(プラスチック製品製造業/群馬県富岡市)

- 【準グランプリ】グランド印刷株式会社(印刷業/福岡県北九州市)

- 中小企業が取るべき DX 戦略

- DX の目的と定義を明確にし、「自分事」にする環境を用意

- 上記戦略をとれる権限をもった人がリーダーシップを発揮し実行する

- そこまでの DX 戦略は難しいという方へ

- 現場の課題を徹底的にヒアリングして把握しておく

- デジタルツールへの心理的なハードルを下げる

- まとめ

- サービス資料のご紹介

DX を推進していくことは国全体として進めていく必要があり、大企業に限った話ではなく中小企業も進めていく必要があります。しかし、大企業と比べると DX を積極的に推進することが難しいのが現状です。本記事では、中小企業がどのように DX を推進していくべきかの戦略を事例を交えてご紹介いたします。

DX とは何か

DX は現代のビジネス環境で頻繁に聞かれる言葉で、特に中小企業にとっては重要なテーマとなっています。しかし、具体的に DX が何を意味し、なぜそれが重要であるのか、またどのような要素から成るのかを理解することは、DX 導入に向けた最初のステップです。

DX の定義とその重要性

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、Digital Transformation の略です。 経済産業省の定義を引用すると「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。」を指します。

これは企業が効率的に運営し、新たな市場を開拓し、競争優位性を獲得するために重要です。特に中小企業にとっては、新しい市場環境に対応し、ビジネスの持続可能性を確保するために不可欠な戦略と言えます。

DX と IT 化の違い

DX とIT 化は何が違うのでしょうか。IT 化とは、アナログで行っていた業務や作業をデジタルにおきかえていくことを指します。たとえば、連絡手段が手紙から E メールに代わったのも IT 化と言えるでしょう。一方、DX 化とはデジタル技術を用いて業務プロセス、プロダクト・サービスや事業・経営を変革し、競争上の優位性を確立することです。

つまり、DX は「目的」であるのに対し、IT 化は DX 化を果たすための「手段」と捉えることができます。ただし、DX も会社としてのミッションがあり、その手段としての DX となることには注意しておきましょう。以上より、DX は IT 化するだけではなく業務運営そのものにも変化を与える意味を持っている点で IT 化とは大きな相違点があることを理解しておきましょう。

DX が業界全体に及ぼす影響

DX は、製造業から小売業、サービス業まで、全ての業界に深く影響を及ぼしています。新しいビジネスモデルの創出、製品やサービスの提供方法の改善、顧客体験の強化などを通じて、競争環境を大きく変えています。このような状況下で、中小企業は DX を行うことで、大企業と同等の競争力を持つことが可能となり、さらには新たなビジネスチャンスを創出することも可能になります。

中小企業における DX 推進の現状

2022 年以前では、新型コロナウイルスの感染症の流行や原油・原材料価格の高騰、部材調達難、人材不足といった供給面の制約もある中で、中小企業は引き続き厳しい状況にありましたが、2023 年には新型コロナウイルス感染症が 5 類移行により客数が徐々に回復してきたりと上昇傾向になりつつあります。

本章では、中小企業を取り巻く現状をご紹介いたします。

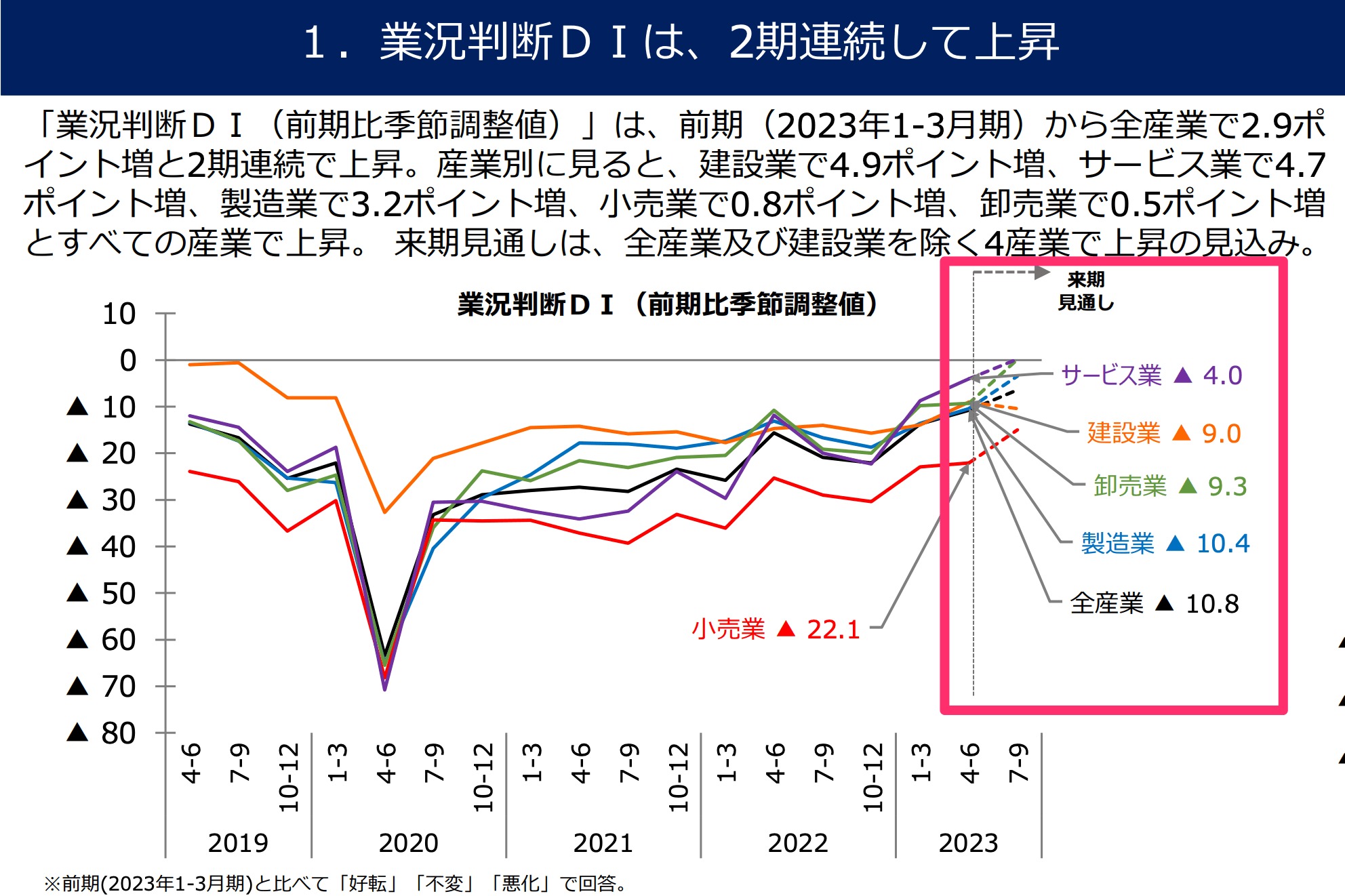

中小企業の企業景況は好調に推移

出典:中小企業庁・(独)中小企業基盤整備機構「中小企業景況調査」

上図を見ていただくと分かる通り、コロナ禍と比べると業況は全ての産業で上昇しており、徐々に回復傾向であることが見て取れます。他にも、原材料・商品仕入単価は過去最高水準を維持していたり、売上単価・客単価も全体的に上昇基調を継続しており、中小企業においても価格転嫁が進んでいると考えられます。

以下、業界別の中小企業のコメント抜粋

製造業 | 売上水準は、コロナ禍以前まで回復。自動車産業のサプライチェーンも改善傾向にあり、 当面の売上見通しも堅調。ただし、原材料、人件費等諸コストの増加が吸収しきれず、 採算面の改善に対しては、課題を残している。 [金属工作機械用・金属加工機械用 部分品・附属品製造業(機械工具,金型を除く)] |

|---|---|

建設業 | コロナ等の影響で、業績が悪化していたが、コロナウイルス感染症が落ち着き始めたのを きっかけに、現場が活発に動き始めた。今後は人手不足、従業員の高齢化、材料仕入 単価・人件費の上昇などの課題が残る。 [造園工事業] |

卸売業 | 売上は、回復するような状況になってきたが、何よりも、それ以上に、コストアップが 最重要課題になってきた。当然、販売価格の見直しが必要だが、客離れが避けられない レベルの値上げ幅になってきている。 [その他の食料・飲料卸売業] |

小売業 | 新型コロナウイルス感染症の5類移行により、客数は増加している。ただし、原材料 高騰による光熱費を含む、経費の増加、仕入単価の上昇により、経営を圧迫している。 お客様が納得する価格転嫁ができるのかが、カギである。 [各種食料品小売業] |

サービス業 | 観光客数が、コロナ前のレベルに戻りつつあり、利 用者数の増加を見込める。しかし、 燃料費を代表に、 さまざまな項目のコストが上昇している。 [他に分類されない娯楽業] |

中小企業における DX の重要性・必要性

中小企業が DX を推進する理由は多岐にわたります。DX は、現代の競争力を維持し、新たな可能性を探求し、ビジネスの課題を克服するための手段となります。

競争力を維持するための DX

DX は、中小企業が市場の変化に対応し、競争力を維持するための重要な手段です。デジタルテクノロジーを採用することで、企業はビジネスプロセスを最適化し、顧客とのコミュニケーションを強化し、新しい市場への進出を容易にすることができます。また、DX は新しいビジネスモデルを創出するための基盤ともなり、既存の競争環境を越えて新たな可能性を追求することを可能にします。

中小企業における DX の利点と可能性

中小企業にとって、DX は生産性を向上させ、顧客体験を改善し、新たなビジネスチャンスを創出するための有力な武器となります。データ分析ツールや AI を用いることで、企業は市場の傾向を把握し、より戦略的な意思決定を下すことが可能となります。

また、クラウドベースのソリューションを採用することで、中小企業でも高度な IT インフラストラクチャを持つことが可能となり、大規模企業と同等の競争力を持つことができます。

業務効率化による人材不足対策やコストカットにつながる

DX を実施することのメリットは、まず業務効率化によるコストカットです。デジタルを使用しない慣習や業務の属人化によって、アナログによる最適化はされているもののデジタルによる根本的な業務効率化の施策がとれていない企業は多いと思います。

特にここは現場からの反発も多いところになるので実施に向けてのハードルがあります。ただし、導入できれば圧倒的な業務改善ができ、現リソースを別のことに使用することが可能です。また、後継者不足や人材不足の課題解決にも繋がります。

デジタルサービス販売によるマーケットの拡大

下記 DX セレクションの事例でもそうですが、自社の強み×最新技術の使用により、市場を一変させるようなプロダクトを開発している企業がでてきています。AI 活用における有名な事例として、キューピーの AI 原料検査装置の事例があります。この事例から読み取れるのは、「自社が課題としてもっていることは、業界も課題としてある」ということです。

つまり、自社課題を抜本的に解決できるシステムを開発すれば、それは業界にとってもボトルネックを解決しうるプロダクトになり、一気に市場を変えられる可能性を秘めています。

DXセレクションとは?

DX セレクションは中堅・中小企業等のモデルケースとなるような優良事例を発掘・選定・公表することで、中堅・中小企業等における DX 推進並びに各地域での取組の活性化につなげていくことを目的とし、経済産業省が令和 3 年度より実施し始めた取り組みになります。

すでに上場企業を対象とした DX 銘柄や DX 認定制度等の施策を展開したり、企業の DX に向けて経営者に求められる対応を取りまとめたデジタルガバナンス・コードを公表したりしてきました。

その背景もあり、2022 年 2 月 10 日より DX セレクションの募集を開始し、2022 年 3 月 24 日に DXセレクション2022 を公表しました。なお、今回は地域における IoT 等の技術活用を通じて地域経済の発展を推進する「地方版 IoT 推進ラボ」の取組に参画している中堅・中小企業等から選定を実施したようです。

【選定の対象】

地方版IoT推進ラボ(※1)の取組に参画している中堅企業・中小企業等(※2)

※1 経済産業省と独立行政法人情報処理推進機構(IPA)は、IoT・ビッグデータ・AI等を活用して地域課題の解決を図るとともに、地域経済の発展に資する取組を地方版IoT推進ラボに選定している。(現在、全国105地域の取組を選定)

※2 資本金の額又は出資の総額が10億円未満の法人並びに常時使用する従業員の数が2,000人以下の法人、又は、相当規模の事業者

引用:経済産業省 中堅・中小企業等におけるDXの優良事例を選定します

DX セレクションから見る中小企業の DX 成功事例

本章では、DX セレクションに選ばれた中小企業の成功事例をご紹介いたします。

【グランプリ】株式会社フジワラテクノアート(醸造機械・食品機械・バイオ関連機器製造業/岡山県岡山市)

グランプリを受賞した株式会社フジワラテクノアートは、主に醤油・味噌・日本酒・焼酎等の醸造食品を製造する機械・プラントメーカーを製造している会社になります。

取り組み | • 部門横断の委員会にて自社主導で DX に挑戦し、システム構築・運用をやり切ることで 手ごたえを感じ、必要なスキルを自 発的に学んだり資格試験に挑戦することで 従業員のデジタルスキルが向上した。さらに、それに啓発された他社員も スキル向上を目指して挑戦し、デジタル人材増加の好循環が生まれた。 • 基幹システムの刷新等により、全工程が進化し、情報セキュリティ強化、 人材・スキル向上等を実現した。 |

|---|---|

成果 | • 業務プロセスと進捗の可視化による効率的な製造、工数・事務作業・ミスの削減、 メンテナンス用部品の納期短縮、紙の使用量削減、デジタル人材の育成等 いくつもの成果をあげている。 |

DX 推進における注目ポイント

DX を進める上での苦労 | ・社員が 2050 年に向けたビジョンと手段である DX の必要性を 理解し、自分事とするまでに時間を要した。 ・創業 90 年と歴史がありベテラン社員も多く、 IT リテラシーは高くはなかった。 |

|---|---|

DX を進めるために行った工夫 | ・ビジョンと DX が各社員にとって「自分事」となるよう取り組んだ。 ・常にビジョン実現という目的に立ち返り、全社最適の観点から社内で議論を重ね、 デジタル化計画を策定し、外部に頼らず自社主導で DX を推進した。 ・DX 推進委員会メンバーが各部でベテラン社員に何度でも丁寧に説明をした。 また自社主導でシステム導入をやり切ることで手ごたえを感じ、さらに必要なスキル 向上を目指して自発的に資格取得等に取り組んだ。 |

DX を進めたことによる具体的な変化 | ・3 年間で 21 システム・ツールを導入して全工程が進化し、ビジョン実現に向けた 新たな価値創造のための業務により時間を費やせるよ うになった。 ・社員が未来志向となり、DX 推進委員以外の社員からも意見が出るなど DX が加速した。 またデジタル人材増加により、スピーディに DX を推進できる体制となり、DX の内製化に成功した。 ・主要協力会社との取引をオンライン化し、各社の DX 推進の契機となった。 また協力会社を巻き込んで情報セキュリティ対策を進めた。 |

【準グランプリ】株式会社土屋合成(プラスチック製品製造業/群馬県富岡市)

準グランプリを受賞した株式会社土屋合成は、主にプラスチック射出成形品加工メーカーで精密機構部品・時計の外装部品等を製造している会社になります。

取り組み | ・データを必要な時に、部門を超えて、全社最適で活用できるようにした。 ビジョンの実現に向けた変革に対して、IT システム及び IT システム部門・担当者が 迅速かつ的確に対応できるようになっている。 |

|---|---|

成果 | ・売上高がコロナ以前と比較して約 120 %となり、過去最高益となった。 デジタル技術を活用し、少ない人員でも 365 日 24 時間、効率的なものづくりが できる企業に生まれ変わった。その効率化で生まれた余剰リソースを活かし、新製品の 試作・量産化に取り組むことで、付加価値の高い製品の生産へとシフトした。 |

DX 推進における注目ポイント

DX を進める上での苦労 | ・DX 推進に向けて従業員の協力を得るために時間と労力を要したことである。 DX 推進以前の初歩の IT 化やデジタル活用の段階から、 当該取組を進めることに対して 従業員の間では抵抗があった。 ・従業員にとって既存の業務プロセスの変化は、新たな仕事が増えるのか? という嫌悪感や自分の仕事がなくなるのか?という恐怖感を抱かせてしまい、 それを払拭するための理解と納得の獲得に苦戦した。 |

|---|---|

DX を進めるために行った工夫 | ・当該取組が経営者のためではなく、「従業員のため」であることの理解の獲得に注力した。 デジタルの活用が仕事を楽にするという「成功体験」を得られるよう、小さな改善活動から取り組み始めた。 経営者が自ら先頭に立ち率先してデジタルを活用し、現場の手作業 を自動化させ、 「仕事を楽にする」事実を従業員と共有する仕掛けが重要であった。 ・もちろん、自動化で生じる余力は新たな改善の仕事に充て、「デジタル化は仕事を 喪失するのではなく、むしろやりがいのある仕事が増 える」という事実を積み重ねる 工夫を凝らした。 |

DX を進めたことによる具体的な変化 | ・デジタル技術の活用が改善活動の一環として位置付けられるまでに成長し、 全社員がデジタルの知識を自身の仕事に活かす業務環境へと変革した。各部門の若手を 選抜して集めた「DX 課」を設立し、実行リーダに若手を据えることで、 新たな感覚でスピード感のある、これまでにないものづくりへと変化している。 ・デジタルの知識が未熟であっても、改善要望を DX 課に提案すれば解決する体制で あり、現場での「気付きやアイディア」が価値を生む資源となる「面白い製造業」へと変化した。 |

【準グランプリ】グランド印刷株式会社(印刷業/福岡県北九州市)

もう一社、準グランプリを受賞したグランド印刷株式会社は、 シルクスクリーン印刷、デジタルプリントを主体とした印刷会社。金属、プラスチック、ビニール、布など素材 を選ばず印刷できるのが特徴で、屋外看板や垂れ幕、POPなど販促物の製作を主力商品としている会社になります。

取り組み | ・社内業務の効率化・省力化や顧客視点でのサービス改善において、自ら問題を見つけ 改善案の指示を出せる人材を「DX プロデューサー」と定義し、社内で育成している。 また、各従業員にあった「学び」を計画的に行っていくプロジェクトを立ち上げる。 ・自社開発のオリジナル基幹システムと Web サイトや各種 Web サービスを連携させた 社内 IT システムで情報共有している。 |

|---|---|

成果 | ・年に 2 ~ 3 個の新規事業が立ち上がり、それらを育てながらデジタル技術によって 既存業務の効率化・省力化を行う企業風土となった。また、子育てしながらも 働きやすい会社となり女性従業員が全体の 75 %になった。 ・コロナ禍でも年間 7,000 社の顧客を獲得。既存事業の落ち込みを新事業でカバーし、 過去最高売上を 3 年連続更新した。 |

DX 推進における注目ポイント

DX を進める上での苦労 | ・現社長がまだ支店長の立場だったときに基幹システムの開発に着手したが、 リーマンショック後という事もあり、資金的な余裕もなく銀行からも融資は厳しいと 伝えられていた。リース会社に話を持ち掛け、リース契約にしてもらうことで 費用を捻出した。 ・システム会社への月額 12 万円の保守料と開発費のリース料月額 12 万円、 合計 24 万円の支出が必要であったが、一人分の人件費だと思い投資を決断した。 開発から 3 年後にシステム会社が倒産するという危機も経験した。 |

|---|---|

DX を進めるために行った工夫 | ・システムの管理を外注 1 社のみ、また社内担当者を 1 人のみという状態は非常に リスクがある事を身に染みて経験した為、現在は外部エンジニアと社内エンジニアの 2 人体制で開発を行っている。またサーバー情報も自社で管理し、日次で バックアップを取るようにして いる。 |

DX を進めたことによる具体的な変化 | ・日々蓄積されるデータから新事業が次々とつくり出せるようになった。 ・社内 IT システムによりほとんどの情報が共有され、個人への依存度が減り、 有休や途中抜けなどもし易くなり、子育て中の女性でも活 躍できる場が広がった。 ・従業員の IT リテラシーも高くなり、自ら問題を見つけてシステム改修案を発案し、 エンジニアに依頼できるようになった。 |

上記紹介した 3 例含め、他にも審査員特別賞を受賞した有限会社ゼムケンサービス等 20 社が DX セレクションに選出されました。詳細が知りたい方は下記ご参考ください。

中小企業が取るべき DX 戦略

DX セレクションにおける事例は、最新技術を使用したプロダクトの開発や組織文化のデジタル化までを実施していました。そういった DX をすすめるためにはどうしたらよいだろうか?上記事例から次のようなことが読み取れそうです。

DX の目的と定義を明確にし、「自分事」にする環境を用意

まずは、DX 以前に中長期ロードマップを作成し、DX の目的を明確化したあとに、しっかりとそれを共有しています。グランプリを受賞した株式会社フジワラテクノアートでは部門横断の委員会にて自主主導で DX に挑戦し、経営者が「目的はビジョン達成であり、DXは手段である」ことを繰り返し説明しており、ビジョン浸透のため様々な取組を行い、ビジョンと DX が各社員にとって「自分事」となるよう取り組んでいます。

つまり、なんのための DX で、自社における DX とは何で、その DX はどうすすめるか?というところまで明確にした上で、それを共有する、自分事とするということが重要になってきます。

DX による失敗を防ぐには、デジタルツールの導入自体が目的化してしまったり、ゴールの共有があまく結局なにをすればいいんだっけ?という状況になることをさけないといけません。そのために DX の目的の明確化と共有というのは、当たり前ですがとても重要なステップになります。

上記戦略をとれる権限をもった人がリーダーシップを発揮し実行する

上記で DX の目的や DX の定義・共有が大事とお伝えしましたが、さらに重要になってくるのがその実行力です。いくら素晴らしい戦略があっても実行できなければ意味がありません。また、仮に業務効率化システムを導入するとしても、現場課題の把握やツール導入への現場の理解がないとなかなかうまくいきません。さらに反発もあるでしょう。

そういった中プロジェクトを成功させるには、戦略を正しく理解し、従業員の納得と協力が得られる形でプロジェクトを推進できる権力と実行力がある人材の起用、組織が必要になってきます。そういった中で、株式会社フジワラテクノアートや株式会社土屋合成における、現場と一体となったトップダウン型で DX をすすめることがとても重要になってきます。

そこまでの DX 戦略は難しいという方へ

DX における最終ゴールはミッションを実現するためのデジタルによる競争優位性の確保です。DX セレクションの事例では、最新技術を使用したプロダクトの開発や組織文化のデジタル化までを実施している企業が選ばれていました。一方、そこまでのことは現状難しいという企業も多いと思います。そういった企業はどこから実施すればよいでしょうか。

現場の課題を徹底的にヒアリングして把握しておく

業務効率化に向けて何かツールを導入するにあたり、まずは課題把握が重要になります。DX に向けて重要なのが、現場の後押しがあることです。仮にトップダウンで使われないツールを導入しても、それがそのままコストになるだけでなく、現場における信用が失墜します。

そうすると次に新しいことに挑戦するハードルがかなり上がってしまいます。それを防ぐためにもまずは現場における課題を正しく理解する現状把握からはじめるのはいかがでしょうか。

デジタルツールへの心理的なハードルを下げる

通常業務がある中で、「何か新しいことをはじめる」「新しいツールを導入する」というのは意外と心的ハードルが高かったりします。そこですぐに使用できるデジタルツールを導入し、心理的なハードルを少しづつさげていくというアプローチがあります。例えば、コープさっぽろでは外部から CIO(最高情報責任者)を招聘し、コミュニケーションチャットツールである Slack の導入から DX をスタートさせました。このように、「すぐはじめられ、つかってみると便利なもの」を導入することでデジタルツールへの信頼の醸成を少しづつ実施していくのも重要です。

まとめ

いかがでしたでしょうか。中小企業の DX の現状と必要性・重要性、また DX セレクションを受賞された企業事例を交えてどのように DX を推進していくべきかをご紹介いたしました。ぜひ他社事例をご参考いただき、全社員が「自分事」となるような組織改革に取り組んでみてください。最後までお読みいただきありがとうございました。

サービス資料のご紹介

.jpg)

株式会社キカガクでは、AI / 機械学習 / データサイエンス領域の研修を企業様向けに提供しています。ビジネス活用のための DX 人材育成を検討している企業が増えている一方で、新たな領域の学び始めには「ハードル」が存在すると思います。しかし、キカガクの体型的に学べるコンテンツをプロの講師が教えることによって、そのハードルを超えることが可能です。

初学者の苦労を経験したキカガク講師だからこそ、受講生ファーストでアットホームな講義を提供できます。弊社講座一覧、 e ラーニングについても載せておりますのでご確認いただけますと幸いです。

すぐにわかる キカガク資料 3点セット

資料をダウンロード目次

- DX とは何か

- DX の定義とその重要性

- DX と IT 化の違い

- DX が業界全体に及ぼす影響

- 中小企業における DX 推進の現状

- 中小企業の企業景況は好調に推移

- 中小企業における DX の重要性・必要性

- 競争力を維持するための DX

- 中小企業における DX の利点と可能性

- 業務効率化による人材不足対策やコストカットにつながる

- デジタルサービス販売によるマーケットの拡大

- DXセレクションとは?

- DX セレクションから見る中小企業の DX 成功事例

- 【グランプリ】株式会社フジワラテクノアート(醸造機械・食品機械・バイオ関連機器製造業/岡山県岡山市)

- 【準グランプリ】株式会社土屋合成(プラスチック製品製造業/群馬県富岡市)

- 【準グランプリ】グランド印刷株式会社(印刷業/福岡県北九州市)

- 中小企業が取るべき DX 戦略

- DX の目的と定義を明確にし、「自分事」にする環境を用意

- 上記戦略をとれる権限をもった人がリーダーシップを発揮し実行する

- そこまでの DX 戦略は難しいという方へ

- 現場の課題を徹底的にヒアリングして把握しておく

- デジタルツールへの心理的なハードルを下げる

- まとめ

- サービス資料のご紹介

PickUP おすすめ記事

キカガクDX・AIブログでは、DX推進に役立つ情報を発信しています。

.jpg%3Fw%3D936&w=3840&q=75)

.png%3Fw%3D936&w=3840&q=75)