【事例:AOAI研修+PBL】生成AIのハンズオン研修×PBLで、技術トレンドの変化に強い組織へ

ドコモ・テクノロジ株式会社 様

- 応用

- 基礎

- ビジネスアーキテクト

- データサイエンティスト

目次

ドコモ・テクノロジ株式会社は、未来を見据えた人材育成の一環として生成AI技術を活用できる人材の育成に取り組んでいます。今回はLLM(大規模言語モデル)とRAG(検索拡張生成)技術の習得を目指し、キカガクのAzure OpenAI 研修とPBL(Project Based Learning:課題解決型研修)を組み合わせた研修プログラムを導入しました。

今回は、本研修における取り組みや成果について、ドコモ・テクノロジ株式会社 無線NW事業部担当部長 本宮様、総務部人事育成担当課長 吉野様にお話を伺いました。(※所属・役職名は取材当時のもの)

事例集をダウンロード

確認する研修導入の背景

技術革新の最前線で活躍する人材を育成したい

.jpg)

本研修を依頼した背景や課題を教えてください。

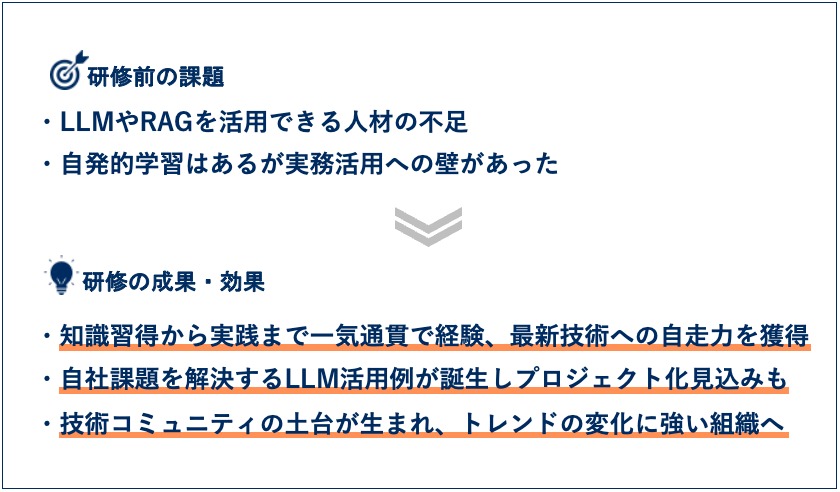

本宮様:当社では未来を見据えた人材育成プロジェクトを推進しています。その中で、新たな技術活用の試みとして生成AI、特にLLMやRAGに注目してきました。テクノロジー企業として、広がりを見せる生成AIの領域で組織を牽引できる人材や、新技術に対して貪欲に学習・実践できる人材の育成を目指していました。

そういった人材を育成するにあたり、内製化は難しい状況でした。当時、LLMやRAGに関する組織的なプロジェクトを推進できる人材の数も十分でなく、実際にLLMの案件を手掛けられるレベルのメンバーも、日常業務で忙しく他のメンバーへの指導時間を確保できない状態でした。

また、自発的に生成AI技術を学んでいる人も多くいましたが、実際に手を動かせないことや空き時間で少しずつ学習するという制約があり、ビジネス活用を目指すには十分な学習効果を得にくい状態でした。

こうした課題を解決するためには、外部の力を借りながら、業務時間内に実際の社内データを活用し、自らの課題を解決できるような実践的な学習機会が必要だと判断しました。

キカガクを選んだ理由

変化の早い先端技術と実務活用に強いパートナーを選定

.jpg)

キカガクを選定された理由を教えてください。

本宮様:最新技術の移り変わりがとても早く、1か月で技術のトレンドが変わることもあります。こうした変化の早いLLMやRAG等の分野でも、トレンドの変化を踏まえた提案や最新情報も反映できるカリキュラムの柔軟性などが魅力的でした。

また、講義型の研修だけでなく、プロジェクト伴走支援型の研修(Project Based Learning:課題解決型研修、以下PBL)も提供していただける点が決め手となりました。特に、技術だけに留まらず、私たちが解決したい課題やビジネス案件を見据えた形で、寄り添ってサポートしていただける点が心強いと感じました。

実施した研修について

ハンズオン研修とプロジェクト伴走を組み合わせた研修を実施

どのような研修を実施されたのでしょうか?

本宮様:当社には6つの事業ユニットがあり、各ユニットから有志による数名のチームを立て、計8チーム約40名が参加しました。まずは、Azureを使ったAI(AOAI)の2日間のハンズオン研修を20名ずつ2回実施し、基礎から体系的に学習しました。

講義後は、各チームが実務課題をテーマに企画からプロジェクト推進まで行う、5か月間のPBLを実施しました。PBLでは、Slackでの質問対応とQA会(オンラインでの同期的コミュニケーション)を組み合わせたサポートを受けました。QA会では最新の技術情報の交換だけでなく、プロジェクトの本質的な部分から具体的な実装方法などについて議論しました。予算や時間の関係で、各チームへの個別メンタリングなどは実施しないコンパクトな伴走支援でしたが、非常に効果的なサポートをいただけました。

吉野様:PBLの成果発表会は、経営幹部による評価も実施する社内コンテスト形式で行いました(以下、コンテスト)。経営層だけでなく、会社全体の約3分の1の社員が視聴する大きなコンテストになりました。

実施した研修の評価や効果

知識ゼロからプロジェクトを回すまで一気通貫で経験

研修のよかったところを教えてください。

吉野様:手を動かしながら学べたところが一番でした。当社のプロジェクトはAWSを基盤としたものが多く、ほとんどの参加者がAzureを触ったことがない状態でした。そこで、Azureの操作から始められたことで未経験者の参加へのハードルを下げることができました。実際にOpenAIを使った簡単なシステムを組める体験で、知識だけでなく実践的なスキルが身につきました。

PBLでよかったことを教えてください。

本宮様:PBLでは、最初にプロジェクトの企画検討会を実施し、LLMの技術面だけでなく、解決しようとしている本質的な課題に焦点を当てた議論ができました。こういったプロジェクトを進めていく上での骨格作りから、結果が出るところまで伴走していただけたという点が非常に良かったです。

また、最新のトレンドを踏まえたフィードバックも有益でした。例えば、数週間前に発表されたばかりの技術やその活用方法についても、言及やフォローいただきました。

さらに、技術的なアドバイスだけでなく、ビジネスドメインにも踏み込んだフィードバックもありました。例えば、「提案された課題について、他の技術ではなくLLMで解くべき課題なのか」といった問いかけや「よいユーザー体験として、LLMからこういった回答を出力できたほうがよい」といった提案など、技術にとどまらないフィードバックが印象的でした。

吉野様:キカガクの講師陣は実務経験が豊富で、「こういうアプローチがうまくいくかもしれない」といった経験をもとにした実践的なアドバイスを受けられたこともよかったです。

技術トレンドに適応できる、強い組織へ

.jpg)

どういった研修の効果がありましたか?

本宮様:LLMやRAGのスキルが身につき、LLMの活用方法の広がりを感じています。例えば私の部署内では、LLMを「ただ聞いてみる」ツールとして使っていたものが、様々な業務改善への適用やRAGと組み合わせた活用への相談や試みが増えました。

また、「自ら調べ、試し、実装する」といった最新技術についての自己解決力が身につき、育成したかった人材像に近づきました。当社は自社開発をメイン業務としていませんが、このような企画から実装までの試行錯誤を経て、自分たちで手を動かしながら開発できる人材の素養が身につき、将来に向けて価値の高い研修になりました。

さらに、QA会を通し、参加者同士で最新技術の調査や助け合いを行うコミュニティが生まれ、社内での最新技術や知識共有の土台ができました。これが今後も続いていくと、技術トレンドにいかなる変化があっても、自社内で調査・解決できる強い組織になりそうだと実感しています。

研修とPBL、両方を組み合わせたことも奏功したのではないでしょうか。

本宮様:基礎研修からPBLに進む流れは非常に効果的でした。PBLの際に、研修で学んだシステム構成やパターンを参照したり、研修外で学んだ新しい方法を関連付けながら進めることができました。この一連の流れがあったため、学習が実践に結び付きました。

吉野様:知識ゼロのところから、一回はプロジェクトを回せるところまで一気通貫でできたところにも価値がありました。ハンズオン研修だけでは、実際に業務で活用できる人は40人中2〜3人程度だったかもしれません。しかし、PBLを組み合わせることで、40人全員が技術を課題解決につなげるプロジェクトまで経験できました。つまり両方を組み合わせることが、効果の最大化の鍵になったのかなと感じています。

参加者の評判はいかがでしたか?

本宮様:参加者からは「手を動かしながら学べた」「わかりやすかった」との声がありました。PBLでは、質問に対してしっかり解を得られたことや、世の中のベストプラクティスを教えてもらうなど、多くの気づきが得られたようです。

吉野様:アンケート結果では参加者全体から非常に肯定的な反応がありました。ハンズオン研修では学んだ技術がすぐにプロジェクトに活用できる点や、PBLでも伴走してもらいながら技術の習得ができる点もやる気につながっていたように感じます。

また、コンテストの聴講者(研修参加者以外の社員)からも高い評価を得ています。アンケートでは「有意義だった」「参考になった」という回答が100%でした。トレンドである生成AIの活用方法を明確にできていなかった社員たちが、自社課題を解決するプロジェクト例を見たことで、勉強や発見につながったのではないでしょうか。生成AIの活用イメージの裾野が広がったよい取り組みになりました。

コンテストに参加した役員からの評価はいかがでしたか?

本宮様:経営幹部からは「会社にすごくマッチしたコンテストだった」と高い評価をいただきました。「現場の課題を解決するために、いかに技術を使うか」という内容だったことが、テクノロジーの企業である当社らしい施策だったと好評いただきました。

特に優勝したチームのプロジェクトは会社全体に直結する課題を解決するもので、「ぜひ会社でも取り入れてはどうか」というコメントもありました。

参加メンバーも、もともとは「自分たちの業務改善をしたい」というスタートなので、今回のプロジェクトを一つでも二つでも形にできればと思っています。

今後の展望

技術力を活かした未来への挑戦

今後の展望を教えてください。

本宮様:まずは、コンテストで優勝したプロジェクトを中心に推進する予定です。今後は、LLMを活用した業務改善のアイデアや種が各部署で広がると予想しています。また、研修で学んだ新しい技術を活用した業務改善等の手法が、各部門や個人から広がっていくことも期待しています。

「テクノロジ」を冠する社名に恥じない技術力を持った組織を目指しています。お客様や社会問題の解決に寄与し、今ある業務だけでなく、世の中や未来を作っていくような組織にしていきたいと思います。

吉野様:今回はLLMでしたが、今後も定期的に社員が技術を磨き、アウトプットできる機会を設けていきたいです。これにより、エンゲージメント向上と技術力強化の好循環を継続的に生み出し、よい事業運営につなげられればと考えております。

最後に

最後までお読みいただきありがとうございました。

キカガクでは業界業種問わず 1000 社以上の企業に導入いただき、DX 人材育成における様々な課題解決をご支援しております。

業界業種多種多様な業界 20 社以上の育成事例もご紹介しておりますので、ご興味のある方はぜひご参考ください。

.jpg)

どういった DX 人材を育成すればよくわからない、DX 研修の内容をどうすればよいか決めきれない、自社の課題を解決するような研修をカスタマイズしてほしい、などありましたら、下記フォームから弊社コンサルタントにお問い合わせください。御社の希望や予算等をお伺いし、適切な研修をご案内させて頂きます。

また、弊社キカガクが提供しているサービスの特徴やコース詳細についての資料は下記になります。コースごと学習内容の詳細やスケジュール等や今回ご紹介しきれていないコースやサービスもご用意あります。DX 研修を検討されている方のご参考になれば幸いです。

事例集をダウンロード

確認するまた、弊社キカガクが提供しているサービスの特徴やコース詳細についての資料は下記になります。コースごと学習内容の詳細やスケジュール等や今回ご紹介しきれていないコースやサービスもご用意あります。DX 研修を検討されている方のご参考になれば幸いです。

すぐにわかる キカガク資料 3点セット

資料をダウンロードご担当者

DXリテラシーレベル

応用

基礎

DXスキル種別

ビジネスアーキテクト

データサイエンティスト

導入した研修

PBL パッケージ_プログラミングバージョンおすすめの導入事例

【事例:OA 機器業界】株式会社コニカミノルタ:更なるデータ活用のためデータ基盤を設計・構築できる人材を育成したい

株式会社コニカミノルタ

- データ起点での思考や施策立案ができる人材を育成したい

- データサイエンティスト

- ソフトウェアエンジニア

- 基礎

- 実践

【事例:小売】AI 活用と真剣に向き合うビジネス活用コース|セブン-イレブン・ジャパン社

株式会社 セブン・イレブン ジャパン

- ビジネスアーキテクト

- データサイエンティスト

- デザイナー

- 基礎

- データ起点での思考や施策立案ができる人材を育成したい

【事例:データサイエンティスト研修】東芝デジタルエンジニアリング株式会社:初学者からデータ利活用人材育成

東芝デジタルエンジニアリング株式会社

- データサイエンティスト

- 実践

- 応用

- 全社のリテラシーを向上させるとともに、学んだ知識を実務に生かせる人材を育成したい

おすすめの研修